숨은 이야기

진식태극권 대가와 소가는 언제 어떻게 나뉘어졌을까?

진식태극권의 계보를 기록한 진씨가승(陳氏家乘)에 의하면 "6대 진유본은 조카 7대 진경운에게 기존의 투로를 익히기 쉽게 큰 동작으로 풀어서 가르쳤는데 진경운은 8대 진연희 등에게는 이것을 전수하였다"고 한다.

큰 동작으로 이루어져 초기에는 대권(大圈), 소권(小圈)으로 구분하였는데 중국의 문화혁명 이후 대권(大圈) 투로를 대가식(大架式) 또는 노가식(老架式)이라 하고, 이와구별하여 기존의 연공투로를 소가식(小架式)이라고 하였다.

이후 진가구에서는 대가와 소가를 배우는 가문이 구분되었고 진유본의 진전은 진중신, 진흠, 진극충을 거쳐 진백상에게 전해지고 있다. 진백상은 중국 각지에서 수천명의 제자들에게 가르치고 있다

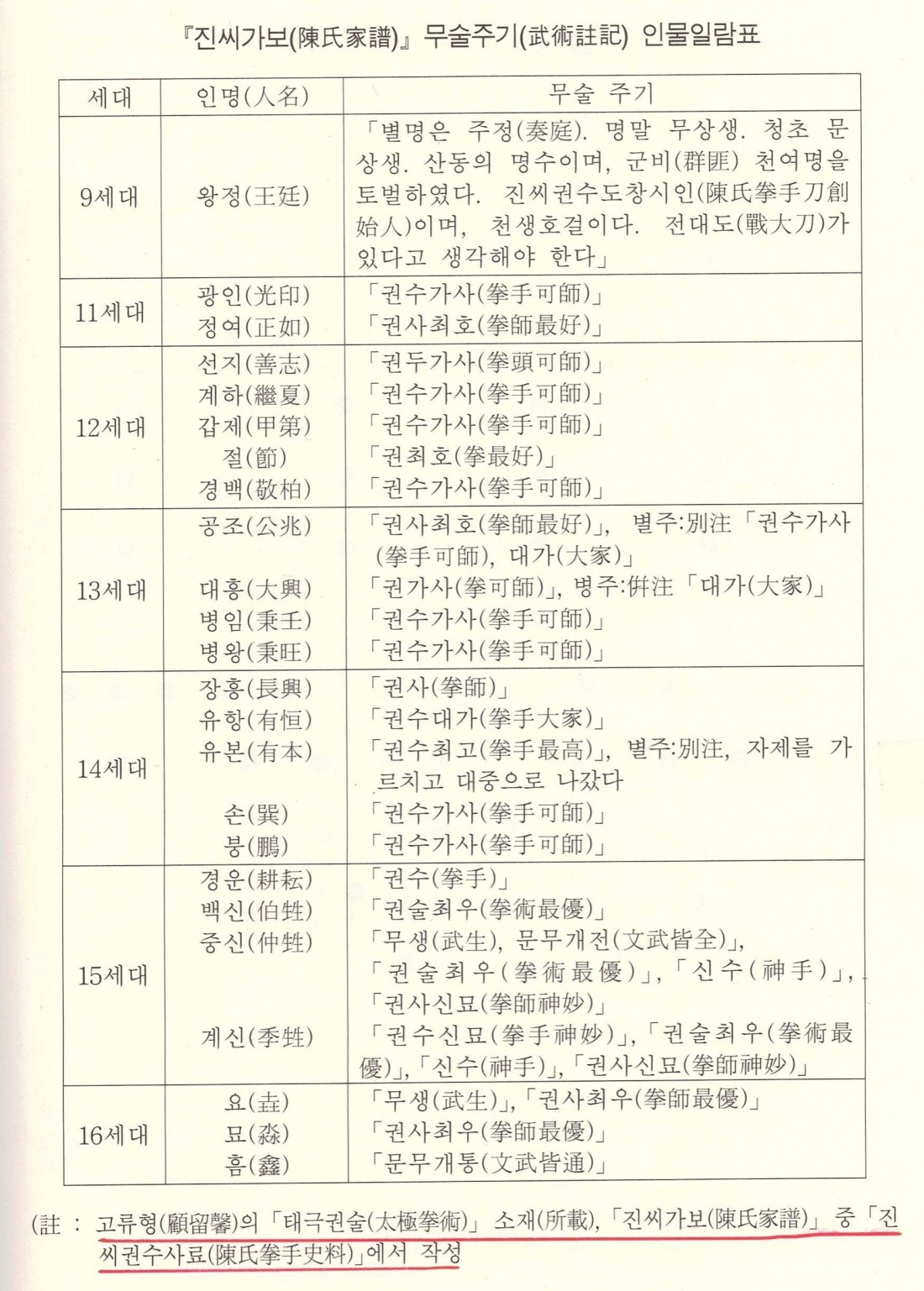

< 진씨가보 >

진씨가보(陳氏家譜)에는 1세 진복부터 16세까지의 계보가 기록되어 있다. 주요 인물에 대해서는 권수(拳手) 권사(拳師) 권수가사(拳手可師) 권사최호(拳師最好) 등의 주기(註記)가 있었다. 권수는 ‘권법을 사용하는 자’란 뜻으로 권법을 습득한 인물을 의미한다.

주기일람에서 눈이 띄는 것이 “진중신(陳仲甡) 진계신(陳季甡)이 가장 뛰어나다 신수(神手) 신묘(神妙)이다” 등 최고급의 찬사가 여러 번 거듭되어 주기로서 쓰여져 있다는 것이다. 당시 가장 유명하였던 양로선이라는 태극권의 달인을 만들어 낸 진장흥은 더욱 더 유명해졌음에도 불구하고 권사(拳師)라는 평범한 주기만이 기록되어 있다.(‘太極拳 經典 講解’중)

양로선이 배운 진식태극권은 대가일까, 소가일까?

양로선은 6대 진장흥에게 진식태극권을 배운 후, 전사경 등 수련이 힘든 부분을 빼고 후대에 전하였고 3대에 걸친 후 양식태극권이 만들어졌다.

진장흥의 아들 진경운은 진식 소가태극권 6대 진유본에게서 태극권을 배웠다고 진가구 기록물 진씨가승(陳氏家乘)에 전해지는 사실을 근거로 하면 양로선이 배운 태극권은 대가가 아닌 소가인 것으로 추정된다.

실제 양식태극권은 전사경을 수련하지 않아 진식태극권과는 차이가 있으나 대가와는 투로의 느낌이 상이하고 그 연관성을 찾기가 어려우나 소가의 투로와는 많은 연관성을 가지고 있다.

태극권은 왜 느리게 할까?

태극권은 회전운동이 주이고 직선운동이 보조이다. 일상생활은 직선운동이 많다. 손과 팔을 위주로 쓰는 본능과 습관을 억제해야한다.

태극권은 편심활성 운동으로, 근육이 이완해야 비틀림을 통해 탄성력을 만들수 있으나 근육은 갑자기 늘어나지 않는다. 신장에 저항하다가 시간이 지남에 따라 점진적으로 신장한다. 이를 근육의 점탄성이라 하는데, 근육은 고체의 탄성과 액체의 점성을 동시에 지니고 있다.

같은 동작을 하더라고 동작의 빠르기에 따라 움직이는 근육이 달라질 수 있고 동일한 근육이라도 다른게 작용할 수 있다. 예를 들어 보통 속도로 팔을 든 상태에서 앞으로 뻗을 때는 이두박근은 신장하고 삼두박근은 수축하나 팔을 천천히 뻗으면 이두박근 삼두박근 모두 신장된다.

근육에는 지근(slow muscle)과 속근(fast muscle)이 있다. 자세유지근은 주로 지근에 속한다. 슬로우 머슬 강화도 중요하다.

태극권은 빠르게 수련하면 안되나?

투로가 몸에 익숙해져 拳理에 맞게 할 수 있으면 빠른 동작으로 수련할 수도 있다. 빠르게 수련하므로써 얻을 수 있는 것도 있기 때문이다.

그러나 천천히 수련하는 것을 기본으로 해야한다. 근육의 이완과 신장을 통해태극권의 수련효과가 극대화되기 때문이다. 빠르게 움직이면 큰 근육(힘을 쓰는 근육) 위주로 움직여서 이완과 신장이 어렵다.

느리게 하다가 빠르게 수련하고 다시 느린 수련으로 돌아온다.

태극권은 왜 붕경을 기본경으로 했을까 ?

태극권의 전사경은 근육의 이완, 비틀림, 신장을 기본으로 한다.

비틀림이나 신장은 손과 발의 운동 방향이 몸 중심으로 향하지 않고 중심에서 멀어지는 동작에서 이루어 진다.

그래서 몸 중심에서 바깥쪽으로 미는 붕경을 기본경으로 채택하여 기본적인 권리가 구성되어있다.